从自然灾难后的生态恢复、社会危机后的重建等现象中,我们能发现一个深层逻辑:系统性破坏往往会倒逼底层结构的优化与革新。

- 生态系统层面

森林火灾后,灰烬成为新苗的养分(如桉树种子需火烤萌芽);火山爆发后,矿化土壤孕育更丰富的生物群落。这印证了**系统论中的“混沌边缘”理论**——适度破坏打破旧平衡,反而激发更高层次的适应性重组。

- 文明演进层面

黑死病倒逼欧洲公共卫生改革;二战催生联合国与国际人权体系;新型冠状病毒肺炎促进医疗、科技、社会观念、全球协作等多方面的影响。历史学家汤因比提出 **“挑战-应战”模型**:文明在应对生存危机中实现跃迁。

这种逻辑在青少年行为偏差、心理障碍的议题中同样成立 —— 生命系统中普遍存在的**创伤后成长(Post-Traumatic Growth)** 机制。问题表面是 “危机”,实则可能是个人心理成熟、家庭关系重构、社会支持网络完善的转折点。以下从心理学、人类学、社会学三个维度展开分析:

一、心理学视角:个体心理结构的 “破茧重生”

1. 危机暴露成长卡点,推动自我认知重构

发展心理学的视角:青少年处于埃里克森提出的 “自我认同 vs 角色混乱” 阶段,行为偏差(如厌学、叛逆)或心理障碍(如抑郁、焦虑)常是 “自我认同危机” 的外化表现。例如,一个拒绝上学的青少年,可能在通过 “对抗” 表达对 “学业压力与自我价值错位” 的不满,而这种冲突恰恰迫使他思考 “我是谁”“我想成为什么样的人”,从而推动自我认知的深度整合。

创伤后成长理论:心理障碍的应对过程类似 “心理免疫系统的激活”。如抑郁情绪可能促使个体反思人际关系模式,强迫行为可能暴露对 “失控感” 的深层恐惧,而在专业干预或自我调整中,个体可能发展出更灵活的情绪调节策略(如正念练习)、更健康的应对机制(如主动求助),实现 “从被动承受痛苦到主动重塑心理结构” 的转变。

2. 家庭系统的 “失衡 – 重构”:问题作为关系的 “报警器”

家庭系统理论的启示:青少年的问题很少是孤立存在的,往往是家庭互动模式失衡的 “症状”。例如,孩子的网络成瘾可能对应父母情感陪伴的缺失,攻击性言行可能反映家庭沟通中的暴力倾向。当问题爆发时,家庭被迫打破 “逃避冲突”“表面和谐” 的旧模式,如父母开始学习非暴力沟通、共同制定家庭规则,从而建立更坦诚、更具支持性的家庭动力系统。

情绪聚焦的家庭治疗(EFT)逻辑:问题行为会引发家庭强烈的情绪反应(如焦虑、指责),而若能将这些情绪转化为 “共同面对问题” 的动力(如父母放下批判,与孩子共同探索行为背后的需求),则可能突破原有的恶性循环。例如,孩子的进食障碍可能促使父母反思 “过度控制” 的教养方式,最终学会尊重孩子的自主性。

二、人类学视角:文化脚本与代际传承的 “重新编码”

1. 文化变迁中的代际冲突与适应性调整

传统与现代的文化张力:在全球化与数字化背景下,青少年面临 “传统文化规范”(如 “听话懂事”)与 “现代个体主义”(如 “追求自我表达”)的冲突,行为偏差可能是对旧有文化脚本的反抗。例如,某些少数民族青少年的 “辍学” 行为,可能隐含对 “传统性别分工”(如女性早婚)的抵制,而家庭在处理这类问题时,可能需要重新协商文化认同,在保留传统价值(如家族支持)的同时,接纳现代教育的重要性,从而推动文化传承方式的革新。

仪式理论的延伸:人类学认为,“危机” 可视为一种 “过渡仪式”。青少年的心理问题可能迫使家庭举办 “非正式仪式”(如家庭会议、共同旅行),在仪式中重新定义成员角色(如父母从 “权威者” 变为 “倾听者”,孩子从 “叛逆者” 变为 “表达者”),这种角色重构本质是对家庭文化脚本的重新书写。

2. 亲属制度与社会支持网络的 “破圈重构”

扩展家庭的功能激活:在传统社会中,青少年问题常由家族共同体共同解决(如叔伯姑姨参与管教),而现代核心家庭易陷入 “孤军奋战” 的困境。但问题的出现可能促使家庭重新连接扩展亲属网络,例如祖辈介入提供情感支持,打破核心家庭的封闭性,从而引入更多元的教养智慧。

跨文化支持的可能性:当家庭面对本土文化难以解释的心理问题(如青少年性别认同困惑)时,可能主动接触多元文化资源(如同性恋支持团体、跨性别社群),在文化碰撞中形成更包容的家庭价值观,这本质是对 “文化边界” 的突破与重构。

三、社会学视角:社会结构与制度支持的 “漏洞填补”

1. 社会支持网络的 “被动激活” 与 “主动建构”

学校 – 家庭 – 社区的联动契机:青少年的行为偏差(如校园欺凌、逃学)常暴露社会支持系统的缺失(如学校心理辅导不足、社区青少年活动匮乏),而问题的严重性会倒逼各方介入。例如,一个频繁逃课的学生可能促使学校建立 “家校合作委员会”,社区开设 “青少年成长工坊”,这种联动不仅解决个体问题,更完善了区域性的青少年支持体系。

社会政策的 “问题响应” 机制:大规模青少年心理问题(如疫情期间的抑郁高发)可能推动社会政策调整,如政府增加心理咨询热线资源、强制学校配备专业心理教师,从而从制度层面为家庭提供更坚实的支持,这本质是社会系统对 “个体危机” 的适应性进化。

2. 社会角色与话语权的 “再分配”

青少年从 “被规训者” 到 “发声者” 的转变:心理障碍的表达(如通过社交媒体分享抑郁体验)可能让青少年获得 “话语权”,迫使家庭和社会正视他们的情感需求。例如,孩子的焦虑症可能让父母意识到 “成绩至上” 的教育观弊端,进而支持孩子追求兴趣爱好,这种权力关系的调整推动家庭向 “平等化” 转型。

家庭在社会网络中的 “位置重构”:当家庭因孩子问题接触社会组织(如心理咨询机构、家长互助会)时,其社会网络从 “封闭的亲友圈” 扩展到 “专业化支持系统”,这种连接不仅解决当下问题,更可能让家庭成为 “社会支持网络” 的传播节点(如父母成为其他家庭的经验分享者),从而实现个体与社会的双向赋能。

四、从 “危机” 到 “契机” 的关键转化机制

| 维度 | 转化条件 | 案例示例 |

| 个体心理 | 问题被视为 “自我探索的起点”,而非 “失败的证明”,通过认知重构建立成长型思维。 | 抑郁青少年通过心理咨询认识到 “情绪痛苦是自我需求未被满足的信号”,开始学习自我关怀。 |

| 家庭系统 | 家庭成员从 “指责问题” 转向 “分析互动模式”,以开放态度接受专业干预(如家庭治疗)。 | 孩子的对立行为促使父母参加 “积极教养工作坊”,学会用 “我信息” 表达需求,家庭冲突减少。 |

| 社会文化 | 社会对 “问题行为” 的污名化降低,形成 “危机即共性议题” 的认知,推动资源整合。 | 社区将 “青少年叛逆” 视为普遍现象,组织 “代际沟通论坛”,促进跨年龄层的理解与支持。 |

结语:以 “生态重建” 的视角看待成长困境

自然灾难后的生态恢复,不是简单的 “原状复原”,而是物种结构、生态链的优化;社会危机后的繁荣,也伴随着制度、文化的革新。同理,青少年的心理与行为问题,若能被家庭和社会视为 “系统升级的契机”,而非 “需要消除的故障”,则可能推动个体心理韧性的增强、家庭关系模式的进化、社会支持网络的完善 —— 这正如森林火灾后,耐火植物反而能获得更广阔的生长空间,危机的灰烬中,往往孕育着更具生命力的新生。

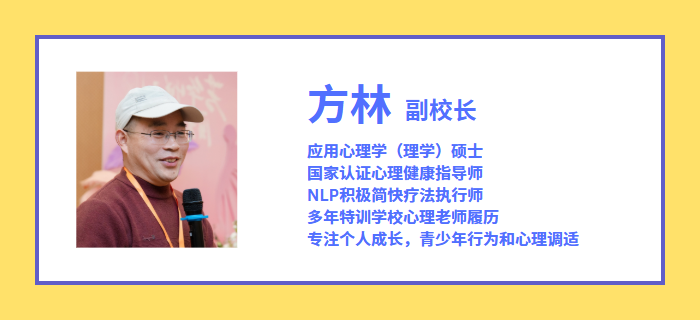

特别提示:感谢您的关注。我们鼓励有价值内容的传播。同时尊重原创,保护知识产权,如需转载,请务必完整保留文章出处信息(来源:湖北星灿教育及原文链接)。

咨询/预约/了解更多

欢迎添加方老师微信

也可关注官方微信公众号进行留言